浙江省援沪重症医疗队今日平安凯旋,ICU驰援男护士:“回来最想抱抱儿子”

2022-06-10 11:23:55

王聪婕 责编:徐佳艳发布:王聪婕 责编:徐佳艳

今天(6月10日)上午,浙江省援沪重症医疗队顺利完成任务返回我省,之后将进行为期一周的集中隔离。

据悉,这支集纳浙江省急危重症精干力量的130人队伍,4月17日在紧急组建后赶赴上海,对口驰援上海第六人民医院临港院区和上海公利医院重症医学科的危重症病人救治工作,与上海人民一同不分昼夜、并肩作战。

“通常晚上8点的班结束,次日就要接上凌晨12点的班,后面的班再往后推4个小时,循环轮替。”浙江援沪医疗队第十一分队队员,萧山区第一人民医院重症医学科护师童佳亭告诉本报记者,在执行任务的45天里,由于作息日夜颠倒,许多队员往往面临着生理和心理上的双重考验。队友们都有一种坚守,“轻伤不下火线”。因为一个人无法到岗,往往会给其他小组成员带来更大的工作负荷。

医院的工作时长加上往返通勤,耗时6小时以上。队员们都会默契地选择上岗前少喝水、少吃东西,当回到驻地,常会觉得口干舌燥。长时间、高强度的体力支出,包括童佳亭在内的许多队员,体重都比来时轻了十几斤。

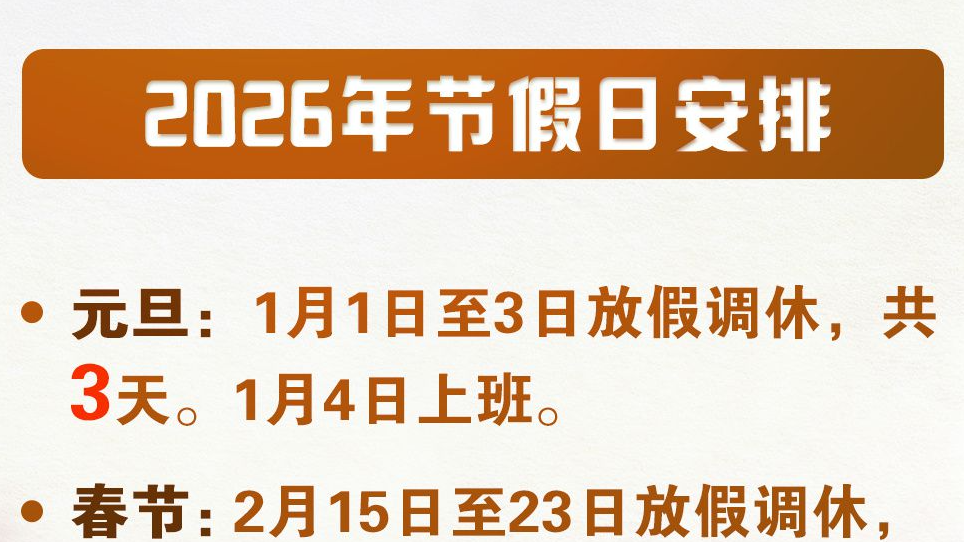

童佳亭在照料患者

童佳亭支援的上海公利医院ICU病房,收治的绝大多数是70岁以上的老年人。“这里很多患者有严重的基础疾病,并伴有不同程度的意识障碍。相对于普通患者来说,老年重症病情进展快,护理难度和强度都很高。”

作为更具体能优势的男护士,童佳亭在日常会尽力照顾到每一位病人。“由于许多患者肺部受到侵害,呼吸功能受损,需要身体俯卧位来进行治疗,以减少肺部的压力,增加通气。”翻身时,患者整个人是无法动弹的,3-4个“大白”同时操作,抬起大半个身体,还要注意到保护生命支持的仪器和管路,病房需要翻身的病人多时,一个小时的操作下来,穿着厚厚的防护服和三层手套,都会汗流浃背。

当患者病情好转,从ICU转入普通病房,对我们医护人员来说是满满的鼓舞,在童佳亭记忆里,印象很深的是一位七旬的大爷,在治疗期间呼吸相当费力,但他还是非常配合我们的治疗和护理工作,经过积极治疗,几天后大爷核酸检测顺利转阴,出院后还特地发来信息,对照顾他的每一位医护人员表达谢意。

“还有一位40多岁的男性患者,白血病进行骨髓移植两个月,不幸感染新冠肺炎,由于病情快速进展,很快他便被收入ICU,患者心肺功能受损明显,紧急为其进行辅助呼吸和血液循环的生命支持,在ECMO小组成员的治疗和精心护理下,20天后有了明显好转,撤掉了机器。”童佳亭说。

在驰援上海近2个月的时间,童佳亭以日记的形式断断续续记录了工作和生活的点滴感受。“抵沪后紧急开科收治病人,负责第一台人工心肺及连续性肾脏代替治疗病人,5月8日行程码上的地址只剩下了上海,返回驻地东方已露出一片晨光,我们必将迎来胜利......”

打完胜仗就回来,这是童佳亭与他4岁儿子的约定。“爸爸,我想你了,你什么时候能回来。”当视频电话那端传来儿子软糯的声音,缓解了他的疲惫。

“结束隔离回家后,最想抱抱自己的孩子。”童佳亭说。

记者:郑佳颖 通讯员:邹紫

来源:钱江晚报·小时新闻