中国科学院院士、中国科学院广州地球化学研究所研究员何宏平团队,首次在嫦娥五号月壤样品中观察到一种奇特的晶体生长现象,发现月表的铬铁矿纳米晶体可以像雨后的蘑菇一样从橄榄石表面向外生长。近日,相关成果发表于《美国矿物学家》。

结晶是人类生产生活中最重要的物理化学过程之一。传统结晶生长过程均是在地球上观察到的,但其他天体环境中的晶体生长是否有别于地球还不得而知。例如离地球最近的月球,由于没有大气层保护,其表面无时无刻不在遭受陨石和各种高能粒子的轰击;在轰击产生的极端高温、高压之下,月表晶体的粒径、形貌、生长方式和矿物组合都与地表晶体具有明显差异。

“蘑菇”生长结构示意图

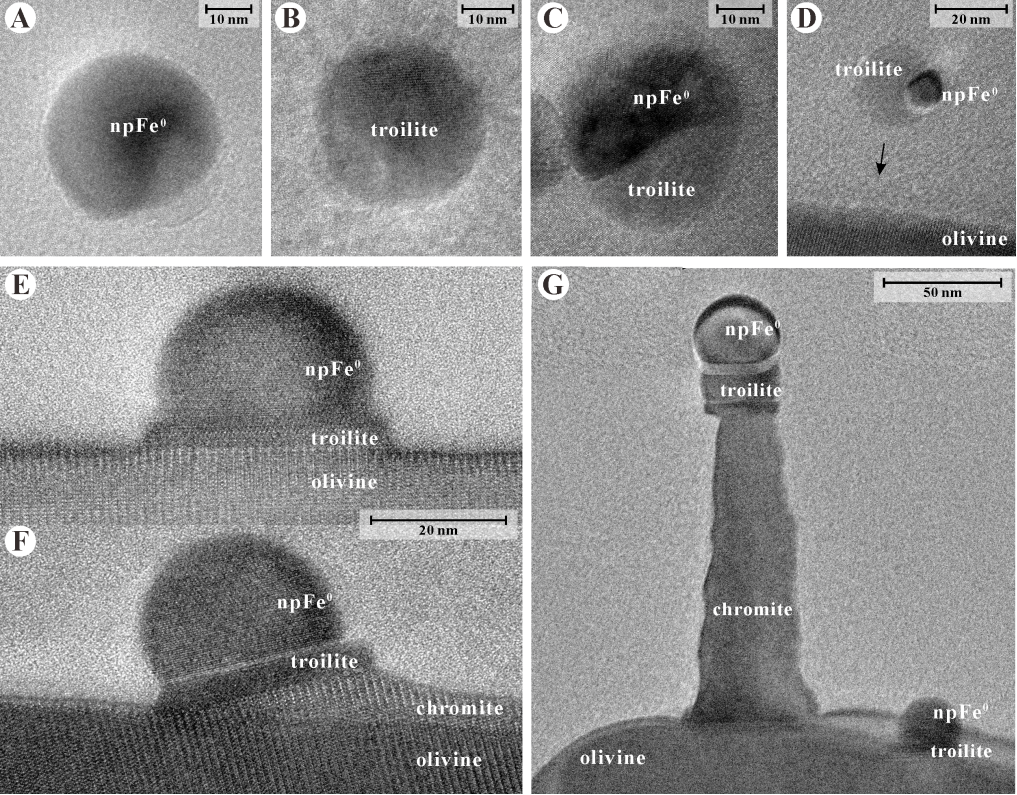

为探究这些奇特晶体生长现象的发生机制,研究团队采用原位聚焦离子束制样方法从嫦娥五号月壤角砾岩碎屑中提取样品,使用装载电子能量损失谱探测系统的高分辨透射电镜,对样品进行了微-纳米级矿物学研究。他们在样品中观察到一种罕见的由铬铁矿-陨硫铁纳米球-零价铁纳米球组成的枝晶结构,如蘑菇一般从橄榄石表面垂直生长。

电镜下的结构和成分分析揭示了该“蘑菇”结构形成的过程:一是碎屑遭受微陨石撞击,其所含Fe2+发生歧化反应,在熔融玻璃中产生纳米零价铁球及Fe3+,同时产生纳米硫化铁球或其与零价铁球的不混溶复合体;二是含铁的纳米球在高温下与橄榄石发生定向附着;三是定向附着产生了具有高势能的缺陷位点,橄榄石中的Cr3+和玻璃中的Fe2+向缺陷处聚集并结晶出铬铁矿;四是在非平衡条件下,铬铁矿以枝晶形态向玻璃中持续生长,将纳米球向外顶出,直到体系能量消耗至无法跨越结晶的能垒为止。该过程得到了晶格失配度计算及热力学模拟计算的支持。

“蘑菇”生长结构示意图

该研究提出了一种发生在极端非平衡条件下的生长新机制,能够利用原有物相内部的杂质离子,在原物相之间的非均质界面上产生新的矿物相。这一发现首次证明定向附着不仅可以发生在均相体系中,也可以发生在多相体系中,对现有非经典生长机制体系起到了重要的补充和开拓作用。

考虑到月球表面遭受撞击的频率很高,可以想见这种机制可能在月球风化层中普遍发生,从而影响月表的矿物组成和元素分布。同时,此类“蘑菇”结构的出现还可能作为极端非平衡结晶的指标,为后续针对无大气天体表面及其他极端条件下的晶体生长机制研究提供参考。

来源:中国科学报