近日

宁波市第二医院、宁波大学附属人民医院

宁波大学附属第一医院的5位医护人员

陆续收到8岁女孩姗姗(化名)的

妈妈送来的感谢信和锦旗

感谢他们相互配合

并使用AED(自动体外除颤仪)后

成功拯救了女孩的性命↓

事发当天,一场亲子趣味运动会在宁波一所小学操场进行。8岁的姗姗和同学提着道具“毛毛虫”走在跑道上,突然整个人栽倒在地上,陷入昏迷。

正陪儿子参加运动会的宁波市第二医院急性感染科医生范玲燕第一时间冲进人群,来到姗姗身边。和她一起赶来的,还有宁波市第二医院的肿瘤内科医生唐劲奋和麻醉科医生卢波,以及宁波大学附属第一医院影像科医生应潇瑜和宁波大学附属人民医院手术室护士王薇薇。他们都是来参加运动会的学生家长。

看到姗姗的嘴唇泛着骇人的青紫色,意识全无,有着丰富急救知识的范玲燕立即判断出孩子并不是简单的摔倒,而是心脏骤停。心脏骤停的黄金救援时间只有3-5分钟,而此刻孩子身边汇集了那么多医生,最大程度地分工配合,才有机会跑赢“死神”。

由于自己的孩子也在这里读书,范玲燕事先了解过学校包括AED在内的急救设备。她一边让校医拿来AED,一边嘱咐身边的家长立即拨打120急救电话。

心肺复苏迫在眉睫,确认姗姗气道无异物后,范玲燕安排自己和身旁一位医生进行首次心肺复苏:以每分钟100-120次的频率持续胸外按压,配合人工呼吸。此时距离姗姗晕倒不到1分钟,孩子的呼吸若有似无。

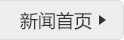

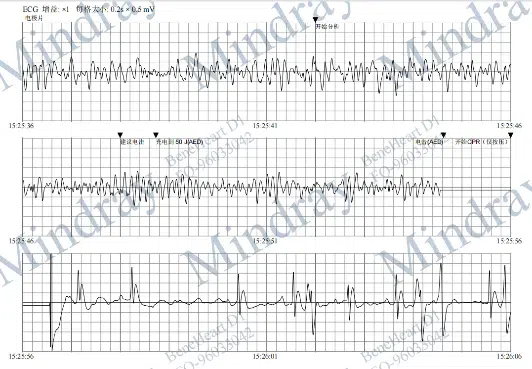

连续两次心肺复苏后,AED就位了。卢波熟练操作,将电极片贴在姗姗胸前进行心律分析,并根据提示实施了电除颤。

为了保证胸外按压的质量,操作人员重新分工,由范玲燕进行胸外按压,唐劲奋负责人工呼吸。再度进行两轮心肺复苏后,范玲燕的手掌感觉到了心脏的跳动,“先是微弱的,逐渐变得有力,我意识到,孩子回来了”,姗姗的口唇颜色逐渐恢复正常,开始小声哭泣。

唐劲奋见状,喊来孩子妈妈,让她呼唤孩子的名字。AED再次进行心律分析,给出了“不建议除颤”的指令。范玲燕手摸孩子脉搏,已达到每分钟60次。种种迹象表明,姗姗开始恢复自主心律。此时距孩子倒地仅过去5分钟左右。

就在妈妈呼喊孩子的过程中,120救护车来到学校,范玲燕至今仍记得那个画面:一位满头大汗的医生从救护车上冲下来,跑到孩子跟前,打算开始心肺复苏。

“我连忙对他说,‘回来了,孩子救回来了’,他有些不敢相信,再次跟我确认‘回来了?’我点点头告诉他,‘真的回来了’,让他赶紧去拿担架。”范玲燕回忆,救护人员反复确认孩子瞳孔对光反射后,露出如释重负的笑。

姗姗被送往宁波大学附属妇女儿童医院接受进一步治疗。后续接诊的医生表示,那5分钟的救援是挽回生命的关键。

这场教科书式救援的背后,是一群医者救死扶伤的本能,更是一座城市未雨绸缪的胜利。

在救援中居功至伟的AED,能够自动识别患者心律并判断是否给予电击除颤,用于现场抢救心脏骤停患者,根据语音提示即可操作,使用起来简单、安全。研究发现,如果在心脏骤停的1分钟内使用AED对患者进行电击除颤,救活概率为90%。

▲事后调出的AED记录的数据,心跳曲线见证了姗姗从濒死到重生的全过程。

AED设备被人们称为“救命神器”,如今它们已扎根全市的角角落落。为了让市民能够在第一时间找到AED,宁波市卫生健康委与市红十字会共同建设了宁波AED电子地图管理服务平台,并在全省率先将公共场所AED接入120急救指挥调度平台,市民拨打120后,在救护车到达现场之前,可以在120调度员的电话指导下,找到AED并进行施救。

如何第一时间

找到身边最近的AED

↓↓

宁波AED地图

打开微信小程序“宁波AED地图”,打开定位后,附近的AED位置会按距离由近到远列表显示,方便意外出现时及时取用。截至目前,全市公共场所AED总数达到了4126台,这个数字还在持续攀升中。

还记得去年夏天

宁波少年盛徐荦球场救人的事迹吗

2分钟时间

跟着视频学会心肺复苏+AED

↓↓

此外,宁波市也在通过各种渠道推动AED急救培训,市红十字会还和市第二医院、市急救中心共建应急救护培训阵地,为社会公众免费提供公益课程。越来越多的企事业单位人员加入应急救护队伍之中,过去一年,宁波新增14580人获得AED使用培训证书。

来源:宁波发布