崇文重教 薪火相传 《浙江日报》解码传承“宁波帮”捐资助学情怀

2025-07-18 13:23:53

周雅雅 责编:徐佳艳发布:周雅雅 责编:徐佳艳

如果说,工商业成就是“宁波帮”的招牌,那么,“宁波帮”树高不忘根,造福桑梓、反哺社会的义举,则是贯穿其发展的背后故事。其中,力度最大、持续最久、影响最深远的,无疑是捐资助学。

7月18日,《浙江日报》刊发报道《解码传承“宁波帮”捐资助学情怀——崇文重教 薪火相传》,聚焦“宁波帮”捐资助学的义举、“兴学”背后的家国情怀以及传承不息的商帮办学精神。

原标题:解码传承“宁波帮”捐资助学情怀——崇文重教 薪火相传

书籍出版十年之后,再谈“宁波帮”话题,《当代宁波帮商人和浙江教育》作者、浙江外国语学院教育学院副教授、博士陈近对一个个“宁波帮”商人的名字和他们的兴学义举,依然如数家珍。

第一家近代意义的中资银行、第一家中资轮船航运公司、第一家中资机器厂……作为中国近代最大的商帮之一,“宁波帮”创造了近代史上100多个“中国第一”和“中国之最”,其商业触角遍及世界各地。

如果说,工商业成就是“宁波帮”的招牌,那么,“宁波帮”树高不忘根,造福桑梓、反哺社会的义举,则是贯穿其发展的背后故事。其中,力度最大、持续最久、影响最深远的,无疑是捐资助学。

近年来,宁波对文化研究工程进行了全局性谋划、战略性布局、整体性推进。眼下,宁波正致力于用5年时间打造12项标志性文化成果,实施百个文化研究工程重点项目。这其中就包括“宁波帮”精神研究等项目,从“宁波帮”守信好义、致富思源、富而报国、富而重教等角度挖掘其时代价值。

宁波帮博物馆内著名“宁波帮”人士塑像 记者 袁佳颖 摄

溯源:商帮现象源于地域文化

逸夫楼、林杏琴教学楼、碧华教学楼、李惠利中学、包玉刚图书馆……几乎每个宁波孩子的读书生涯,都绕不开“宁波帮”的助学印记。

作为宁海人,陈近对“宁波帮”感到亲切又自豪。在她的母校宁海中学,就有“宁波帮”商人赵安中捐建的林杏琴教学楼。在浙大攻读教育学硕士期间,她的硕士论文主题也是“‘宁波帮’与教育”。

“这个课题最吸引我的地方在于‘宁波帮’的群体精神,由一个个具体的行为汇聚而成,通过研究他们的兴学义举,可以直观感受到宁波商人的文化特质和精神面貌。”陈近说。

为何“宁波帮”能叱咤百年,且至今为人所称道?陈近觉得,回答这一“浙江现象”,要从地域文化入手。

“独特地域文化,是奠定‘宁波帮’群体特质的土壤。”陈近认为,“宁波帮”商人敢于开拓冒险、创新创业的商业热情,与浙江沿海地区的海洋文化基因、“浙东学派”经世致用的价值取向息息相关。

爱国爱乡的精神,则与“宁波帮”商人的乡土情结和家国观念互为表里。“以宗亲、乡谊为纽带,是‘宁波帮’商人齐心协力、团结奋斗的精神支柱。”陈近研究发现,在外经商谋生的“宁波帮”商人有着强烈的地域观念和同乡扶助意识,他们通过同乡会等组织,团结起来求生存、谋发展。

积弱积贫、列强凌辱的时代际遇,更让走在“实业救国”前列的宁波商人对祖国繁荣富强有着深深的责任感,这也成为他们支援国内经济建设、兴办教育、投身公益事业的精神起点之一。

挖掘:“兴学”背后的家国情怀

“浙商是浙江精神的实践者”。2023年,《当代宁波帮商人和浙江教育》一书在杭州国家版本馆浙商研究专题中展出,这句话被写在了展览的前言中。

“‘宁波帮’创业历程是浙江精神的缩影,而他们捐资助学的行为,也体现着浙江的发展经验。”陈近说,在课题研究中,她把“宁波帮”捐资助学的动因、特色、办学理念作为中心内容,就是希望进一步研究教育与地方经济的关系。

“七山一水二分田”的浙江是一个资源小省,却是名副其实的文化大省。发挥人文优势,推进科教兴省、人才强省,是浙江独特的发展经验。

“现在,教育、科技、人才一体化发展已经成为共识,而‘宁波帮’商人很早就认识到教育的重要性,把教育看作是关乎国家富强、家乡发展的大事。”陈近说,很多“宁波帮”商人,把捐资助学看作是实现人生价值的方式,这件事不但寄托着朴素的桑梓情怀,更蕴含着科教兴国、科教兴乡的热望。

年少时被迫辍学的赵安中就曾提出,“兴国强邦,人才为本,教育为先”。他笃信捐资办学是对未来的投资,投资的是金钱,收获的是希望。自1986年开始的20余年间,他捐赠了1.3亿元人民币,共计166个项目,林杏琴教学楼、碧华教学楼遍布山区和海岛的各类学校。

邵逸夫也积极投身办学活动,至2008年,累计捐赠34亿元用于发展内地教育事业,资助的学校和项目分布全国。

陈近研究发现,“宁波帮”捐资兴学过程中,还特别重视教育与实业、科技的联系。严信厚创办的储才学堂,弃旧学立新学,注重学习科技知识;吴锦堂创办的实业学校,设置农本科、蚕本科等专业,把职业教育理念引入教学实践。

“从实业人才培养,到科技人才,再到新时代注重创新人才培养,‘宁波帮’兴学目的始终是与时代经济发展同频的。”陈近认为,“宁波帮”商人对经济发展趋势和国际竞争前沿的敏锐把握,让他们的办学有了更强的现实针对性,也深深嵌入了浙江教育和经济发展。

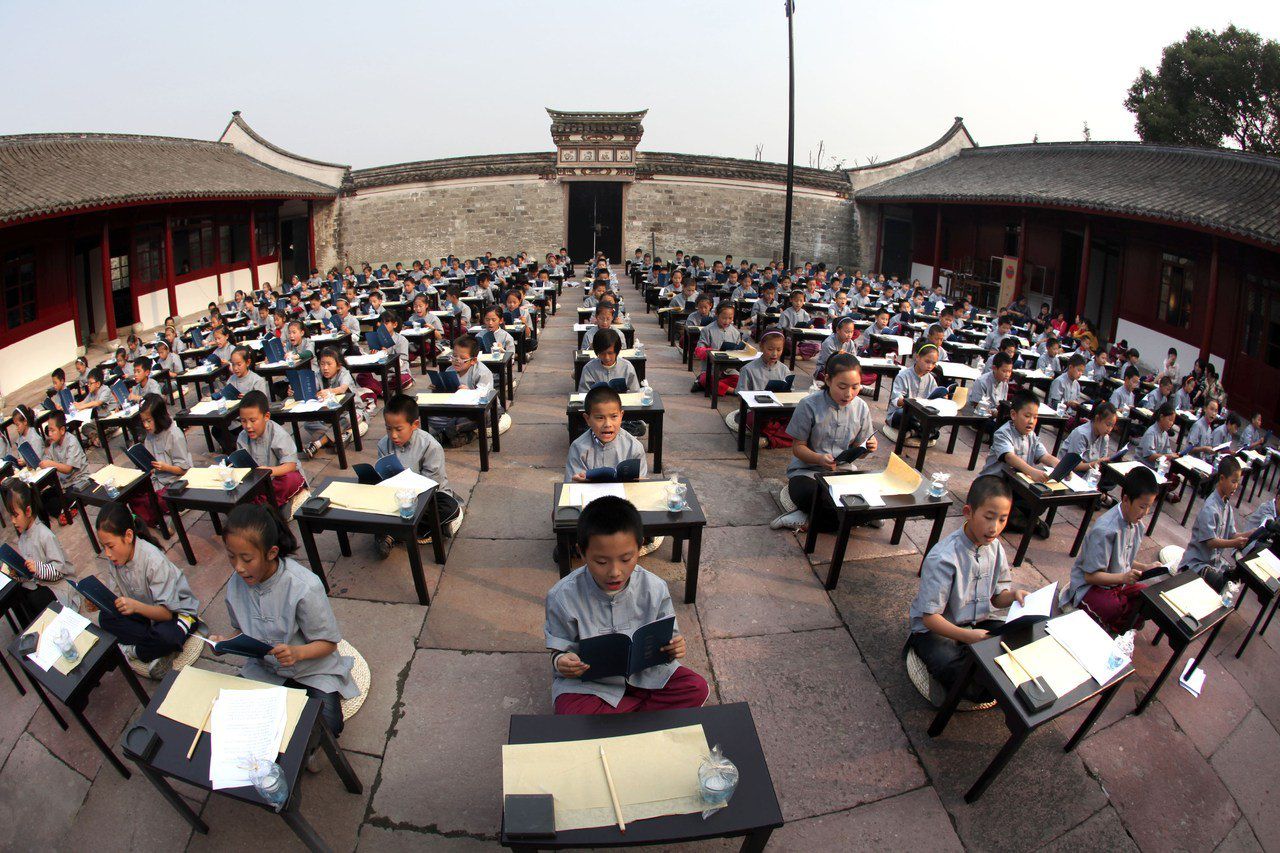

当代学子在叶澄衷筹资创办的叶氏义庄(现江南第一学堂)内诵读《弟子规》 镇海区委宣传部供图

展望:商帮办学精神传承不息

“兴天下之利,莫大于兴学”,在宁波市镇海区中兴中学校园内,“宁波帮”商人叶澄衷的塑像底座上,镌刻着上述十个大字。

这所学校的前身为叶澄衷捐建的中兴学堂,曾培养出包玉刚、邵逸夫、包从兴、赵安中等一批享誉海内外的“宁波帮”商人,有着“江南第一学堂”美誉。

“‘宁波帮’商人之间的榜样示范和家族传承,对从事捐资办学活动起到了很大的推动作用。”陈近研究发现,“宁波帮”超乎想象的办学力度和广度,很多都有榜样示范的带动作用,比如包玉刚捐建宁波大学,就对同乡赵安中产生了很大影响,并促使他接过了大学捐建的“接力棒”。

通过对“宁波帮”办学情况的挖掘,弘扬商帮办学精神,让更多新时代的企业家投资慈善公益事业,也是《当代宁波帮商人和浙江教育》一书创作的初衷。

让人欣喜的是,这些跨时代传承的办学事迹,在新时代有了更多续集。

在距离宁波大学地铁一站之隔的甬江畔,一所新型研究型大学宁波东方理工大学已巍然挺立,今年9月就将迎来首届本科生。

学校的捐建人是韦尔股份创始人虞仁荣,和包玉刚同村,都是镇海庄市街道钟包村人。当年包玉刚回甬捐校时,钟包村村民夹道欢迎,其中就有虞仁荣的身影。

“在毕业以后的经商生涯里,在家乡办一所好学校是我的梦想。作为土生土长的宁波人,一直渴望能为家乡做些事,以绵薄之力回报这片热土。”虞仁荣曾这样描述自己的办学初心。

“只要这股精神传承不息,我相信‘一村捐出两大学’美谈之后,还会有更多佳话涌现。”陈近说。

记者:李华

来源:浙江日报