3个“变成”,藏着东钱湖焕新密码

2025-08-27 21:23:51

周雅雅 责编:朱宁发布:周雅雅 责编:朱宁

8月27日,“湖韵焕新生·今天我发布”东钱湖保护与发展专场在钱湖畔启幕。本次发布会由宁波市政府新闻办主办,鄞州区政府新闻办承办。

东钱湖,这片水域面积是西湖的三倍多、承载千年文脉的海迹湖,正从“城市后花园”迈向“世界名湖”。三位扎根一线的实践者,用亲身故事揭开了东钱湖“保护中发展、发展中保护”的蜕变密码。

东钱湖这颗东海之滨的明珠,曾有过一段不堪回首的过往:污水直排,淤泥堆积,湖水浑浊发绿,连鱼虾都很少露面,水质一度恶化到Ⅳ类,局部甚至成了Ⅴ类。

治水必须“壮士断腕”。20多年前,东钱湖打响治理战:60多家高污染企业被取缔,20多家养殖点关停,11个环湖村庄完成改造。通过清淤、截污、拆违,一点点为东钱湖“松绑”。

生态治理更要“科学长效”。2011年,东钱湖管委会投入5100万元启动马山湿地相关建设,通过改塘还湿、水系重构让钱湖之畔“重获新生”,成为生态屏障与景观胜地。淡水生态与生物技术国家重点实验室宁波实验室落户湖畔,75个监测点位开展每周水质动态监测,以科技破解“监管难”痛点。

如今,风景秀丽的东钱湖

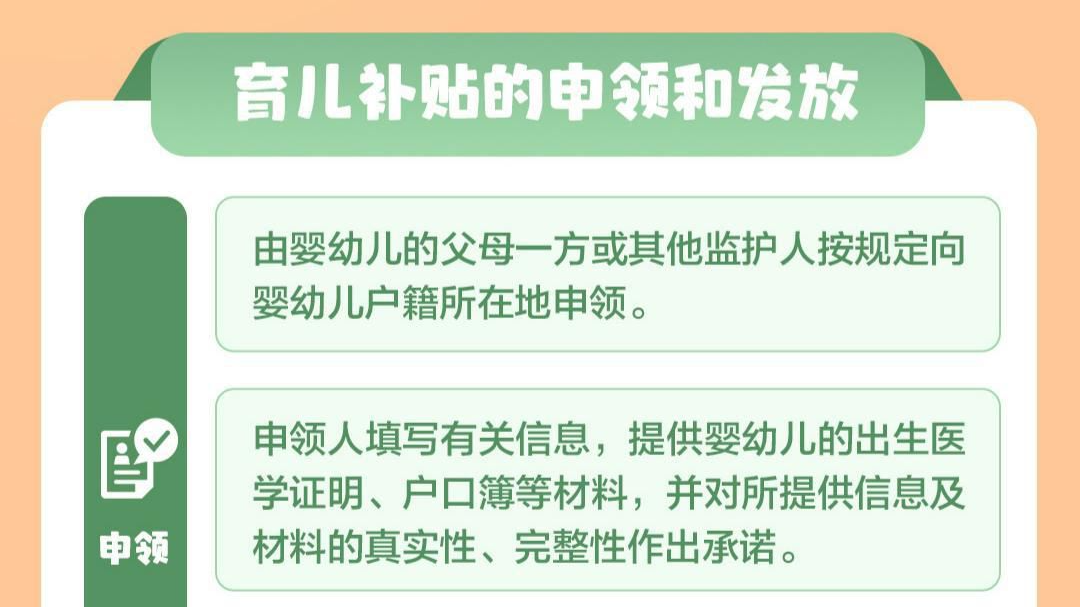

如今,东钱湖水质常年稳定在Ⅲ类,局部Ⅱ类,森林覆盖率超60%,湖区空气质量优良率常年保持在95%以上。“湖畔奏响了动听的生态和谐曲。”楼海波自豪地说道。

院士中心的建筑楼藏着“传承与创新”的巧思。这里曾是1960年宁波师范学院师生肩挑手扛建起的教学楼,如今在吴志强院士团队设计下,现代玻璃幕墙与原始红砖立面相映成趣,600米景观廊桥上悬挂着204位“进家”院士的照片,每一张背后都是顶尖智力的沉淀。

史贤说:“我们用‘一把钥匙’迎院士归家,用‘一片杨梅林’系住院士牵挂,通过‘一对一’定制服务,构建起覆盖项目支持、科创架接、生活康养的全流程服务闭环,就是要让院士们在最美湖山中安心深耕。”

院士中心。宁波发布特约摄影师 徐丹/摄

这份“安心”,最终转化成了实实在在的科创与产业动能。截至目前,院士中心累计对接院士项目近350个,57个成功落地;保障了142场高标准学术交流、产业对接会,271位院士亲临现场,为宁波百余家企业把脉问诊。

“现在的院士中心,不只是‘湖畔会客厅’,更是宁波科创的‘赋能站’。未来,我们会继续把最美湖山变成‘最强大脑’的聚集地,让院士智慧顺着东钱湖的水,流进宁波产业升级的每一个角落。”史贤如是期待。

赵芬是土生土长的韩岭人,父亲守着注塑厂打拼了一辈子,总说“这是养家的根”。

2018年,韩岭老街焕新开业,青石板路干干净净,明清老墙修得亮堂,游客捧着点心在弄堂里穿梭。赵芬突然有了个大胆的想法:把厂房改成民宿!这话一说出口,父亲把茶杯往桌上一摔:“疯了?拆了厂子吃什么?100多万元投入,啥时候能回本?”赵芬看着街上的游客拍胸脯:“您看这人流量,亏不了!我来干,以后还有孙子接手!”父亲拗不过她,勉强点了头。

韩岭老街。宁波发布特约摄影师 潘旭光/摄

改造时,赵芬把厂房改造成了中式原木风的小庭院。不到三年,100多万元投入就回本了,民宿有了固定的老客,每年暑假都来度假小住。“收入越来越稳定,更珍贵的是,我可以不用离开家乡,能一直守着这片湖生活。”

黄文杰表示,“政府主导治理、高端智力赋能、个体主动融入三者合力,让东钱湖的保护和发展从‘对立面’变为‘共生体’”。“保护中发展、发展中保护”的经验,正是“湖韵焕新生”的深层密码,也是全国历史名湖保护利用可复制、可推广的“浙江智慧”。

摄影:徐能 制图:雷林燕 编辑:朱立奇

来源:宁波发布、宁波市政府新闻办、宁波广电集团、鄞州区政府新闻办