事关反诈,宁波这样做!

2025-08-29 14:54:25

陈雯雯 责编:王璐蕾发布:陈雯雯 责编:王璐蕾

▲发布会现场。

今天上午,市政府新闻办举行宁波市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作进展情况新闻发布会,邀请宁波市公安局、市教育局、中国人民银行宁波市分行、市通信管理局相关负责人作介绍并答记者问。

现场发布

当前,电信网络诈骗仍然是刑事案件中发案最多、涉及面最广的突出违法犯罪行为,在全部刑事案件和侵财类刑事案件中的占比高达48.6%和54.8%,危害极大,且由于其骗术变幻莫测,导致防范打击难度大大增加。它侵害了人民群众财产,是对社会诚信体系的严重破坏,更是对公平正义和法律尊严的挑衅。

对此,全市各地各部门在市委、市政府的坚强领导下,始终将打好反诈攻坚战、持久战作为民生大事,坚持以“四专两合力”为统领,统筹推进“打防管控治宣”综合举措,同题共答、同向发力,持续巩固深化“全民反诈、全社会反诈”工作格局。

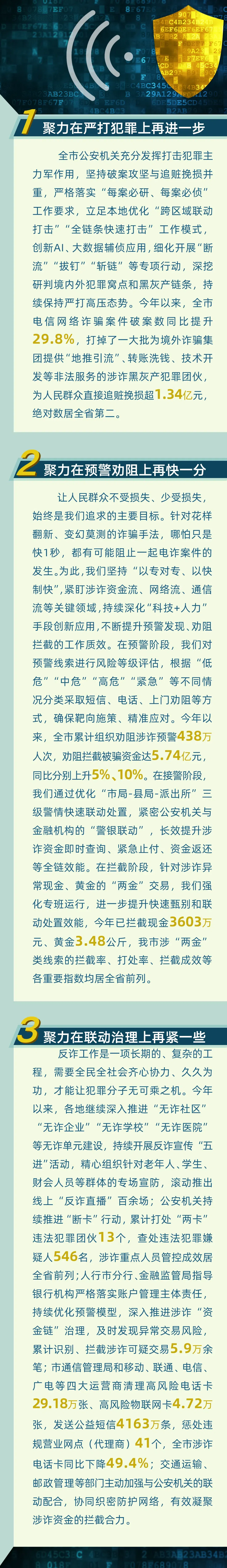

今年以来,全市电诈案件受理数、损失金额、重大案件数同比分别下降6.9%、31.2%、56.3%。应该说协调机制各成员单位锚定目标、尽责担当、共同努力,取得了较好的成效。市打击治理电信网络诈骗工作协调机制副组长,市公安局副局长范建富介绍了主要做法:

答记者问

法治日报记者:今年以来,电诈犯罪手法有哪些需要广大市民引起警惕的新变化新情况?

范建富:在反诈工作力度不断加大的同时,电诈犯罪手法也在加速演变、迭代升级。结合今年的发案情况来看,有两个新的变化值得引起注意。一是线下转移被骗资金高发。犯罪分子先编造各种话术获取受害人信任,再诱导受害人以结婚、买房、做生意等理由取出大额现金或者购买黄金,最后利用快递、网约车、无人机等作案方式取走。此类作案手法在重大电诈案件中占比已经由去年的10.6%提高到40.5%。这种“线上深度洗脑+线下实物转移”的套路,相比较线上转账更具迷惑性,犯罪分子借机“洗白”诈骗资金、规避行业监管,给公安机关追赃带来更大难度。二是无感诈骗作案苗头初显。此类作案主要体现在冒充公检法诈骗案件中,犯罪分子诱导受害人手机下载具备NFC远程刷卡功能的APP,再要求将银行卡贴近手机进行所谓“安全验证”。实际上,此时银行卡信息已经被手机上的虚拟APP窃取,犯罪分子不需要密码便可通过无感支付转走卡内资金。这一诈骗方式区别于传统的“点链接、输密码”,技术含量更高,隐蔽性也更强,受害人往往在毫无警觉的情况下被完成了支付操作。

广大市民也要提高警惕,不要将现金、黄金寄递或交给平时不认识的人;及时关闭手机NFC等非必要功能;通过官方渠道下载APP,防止下载不明软件被远程操控。

中央广播电视总台记者:今年以来,针对防范涉校园电信网络诈骗,宁波市主要采取了哪些举措?

陈金辉:截至今年7月底,全市“涉校园”电信诈骗案件数同比下降10.6%,被骗金额同比下降45.9%,治理形势总体向好。我们重点落实三方面举措,扎实推进防范工作:

一是在强化工作机制上下功夫。我们制定了本年度教育系统反诈宣传安全教育工作实施方案,指导各地各校建立“一把手”牵头的反诈工作领导小组,将反诈工作纳入“平安校园”建设硬指标。对高校和重点区(县、市)教育部门“点对点”下发工作提醒单,对发案率较高或涉重大金额案件的学校开展专题约谈并落实立行立改,2025年至今已对3批次20余所学校开展面对面指导。

二是在强化精准宣教上下功夫。我们将反诈教育全面融入育人各个环节,班主任、辅导员通过日常安全教育、主题班会常态化开展教育引导。中小学利用家校联系平台常态化推送反诈预警信息和识骗技巧。举办全市教育系统反诈兼职宣讲员培训,在甬高校组建千人反诈宣传志愿者队伍,鼓励师生安装应用“国家反诈中心”APP,并依托“宁波教育”官微等平台线上线下立体式开展反诈专题宣传,努力实现师生宣教100%全覆盖。

三是在强化联防联控上下功夫。市教育局联合市公安局依托“校警驿站”建立“月反馈、季研判、半年调研”工作机制,今年以来已召开3次形势研判会,各地各校联动属地派出所共同开展反诈工作。创新大数据“三色预警”机制,对高中生、大学生、实习生等群体分类管理,通过宿舍走访、谈心谈话排查和处置了“异常转账”等100余个风险点。对受骗师生启动“心理疏导+证据保存+报案协助”帮扶机制,今年已累计帮扶300余人。对参与“两卡”犯罪的相关人员依规依纪严肃处理。

下一步,我们将持续优化校园反诈工作体系,进一步压实主体责任,创新宣教形式,深化警教联动、校地协同,紧盯开学季等关键节点强化精准防控,坚决遏制校园电信网络诈骗案件多发态势,全力守护师生财产安全和校园平安稳定。

浙江之声记者:金融领域的“资金链”治理是打击治理电信网络诈骗工作的重要一环,能否介绍一下今年以来涉诈“资金链”治理方面的主要举措和成效?

李巧琴:中国人民银行宁波市分行一直以来高度重视金融反诈工作,认真贯彻落实党中央国务院、中国人民银行总行和宁波市委市政府决策部署,指导银行机构、支付机构全力做好涉诈“资金链”精准治理,守护群众“钱袋子”。全市涉案账户数量已连续三年保持同比下降趋势,2025年1-6月同比下降6%,治理成效稳步彰显。近年来,我们重点从强化源头治理、技术防范、机制建设和宣传教育四个方面采取了相关举措。下面我简要向大家作介绍:

一是强化源头治理,重点深化账户和金融产品的风险治理。组织银行机构实施账户分类分级管理,常态化排查账户风险,全面开展金融产品涉诈评估,加强重点业务管控。今年以来,全市银行机构对涉及账户资金变动的7大类,共计1000余个金融产品,完成了涉诈风险评估;对1.6万余户涉案及关联账户,依法采取了风险处置,从源头上防范不法分子利用银行账户和产品来转移涉诈资金。

二是强化技术防控,高效阻断涉诈资金流转。根据涉诈资金转移新手法,指导银行机构、支付机构动态完善可疑交易监测模型,不断提升涉诈“资金链”阻断的时效性和精准性。今年以来,辖内金融机构通过可疑交易监测模型累计拦截涉诈异常交易5.9万笔,涉及金额超40亿元,让诈骗资金“转不出、藏不住”。

三是强化机制建设,密切警银协作联动。落实《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》,对公安机关移送的5200余名惩戒对象,实施金融惩戒措施,包括限制银行账户、数字人民币钱包使用功能、暂停新开支付账户等。同时建立预警劝阻机制,配合公安机关开展保护性止付。今年以来,全市银行在日常业务办理中,主动发现、劝阻200余人次免于受骗,通过受害者保护性止付机制,挽损超60亿元,全力帮群众守住“血汗钱”。

四是以人为本,深入开展宣传教育。重点对老年人、学生、流动就业人员等易受骗群体开展宣传引导,累计组织7100余次线下+线上宣传活动,覆盖30余万人次。通过揭露诈骗手法、普及安全支付交易知识、警示买卖账户的法律责任等,今年以来潜在受骗人、涉案账户双下降,群众反诈意识显著提升。

下一步,中国人民银行宁波市分行将继续践行金融反诈工作的政治性、人民性,统筹风险防控和优化服务,以“精准研判、精细操作、精确打击”,深化涉诈“资金链”精准治理,切实守护群众资金安全。

界面新闻记者:宁波在信息通信业防范治理电信网络诈骗方面,有哪些举措?

郭锡辉:主要举措有以下3个方面:

第一,加强组织领导,进一步健全反诈责任体系。一是成立通信治理组。在浙江省通信管理局的统筹下,由我局牵头成立市“131机制”通信治理组,提升反诈工作效能。二是压实工作责任。要求各企业市公司和区县公司主要负责人以及分管负责人签署反诈任务书,全市涉诈电话卡同比下降49.4%。三是建强反诈队伍。加大资源投入,派遣业务骨干和技术专家入驻市反诈中心,全力支持反诈工作。

第二,突出源头治理,进一步严格电信业务管理。一是深化源头治理,加强对批量开卡、不知情开卡的监测处置,做到开户用途必询问,开户风险必提醒,全面筑牢反诈第一道防线。二是深化“二次实名认证”机制。构建断卡模型153个,识别高风险号码13.27万个,“二次实名认证”电话卡6.73万张。三是规范渠道代理商管理。加强入网溯源和考核追责,清退违规渠道13家,扣罚违约金4.25万元。

第三,深化以技管网,进一步提升技术反制能力。一是加强技术手段建设,开展“AI+反诈”技术创新,推进人工智能在反诈领域的研究和应用。二是优化监测处置模型,发现异常入网号码7.92万个,拦截涉诈电话210余万次、涉诈短信510.8万条,封堵涉诈域名网址100多万个。三是加强警信联动,推送线索1000多条,配合公安机关抓获涉诈人员275人,缴获设备143台,有力形成打击合力。

下一步,宁波市信息通信行业将推进行业责任再落实、技防能力再提升、反诈宣传再发力,为维护人民群众财产安全和社会稳定作出积极贡献。

宁波日报记者:为有效应对当前电诈犯罪形势,我市公安机关下步有什么具体举措,广大市民又该如何做好自身防范?

范建富:针对当前我市电诈犯罪形势,市公安局进一步加大工作力度、细化目标任务、完善机制举措,已于本月全面部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪“三打一防”专项行动。

下一步,全市公安机关将牢固树立“大案必破”“小案必侦必研”理念,紧盯当前发案占比较高、损失数较大的投资理财、冒充老板诈骗财务等重点案件,聚焦重大现发案件、金主骨干、本地黑灰产打击和高危预警劝阻防控等核心任务,持续紧密与“131”机制各成员单位协作,有效深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,进一步提升高质量打击和精准预警防控水平,重拳打击犯罪分子嚣张气焰,全力回应人民群众现实期盼。

在此,也提醒广大市民,要时刻牢记“四不一要一多”原则。“四不”,即陌生来电不轻信、未知链接不点击、个人信息不透露、黄金现金不寄递;“一要”,即投资理财要谨慎;“一多”,即转账汇款多核实。同时,当您接到96110的电话或短信,或有工作人员上门开展提醒、劝阻工作时,请您积极、耐心地协助配合,您的理解是对我们工作最大的支持,也是对自己财产最好的保护。

来源:宁波发布