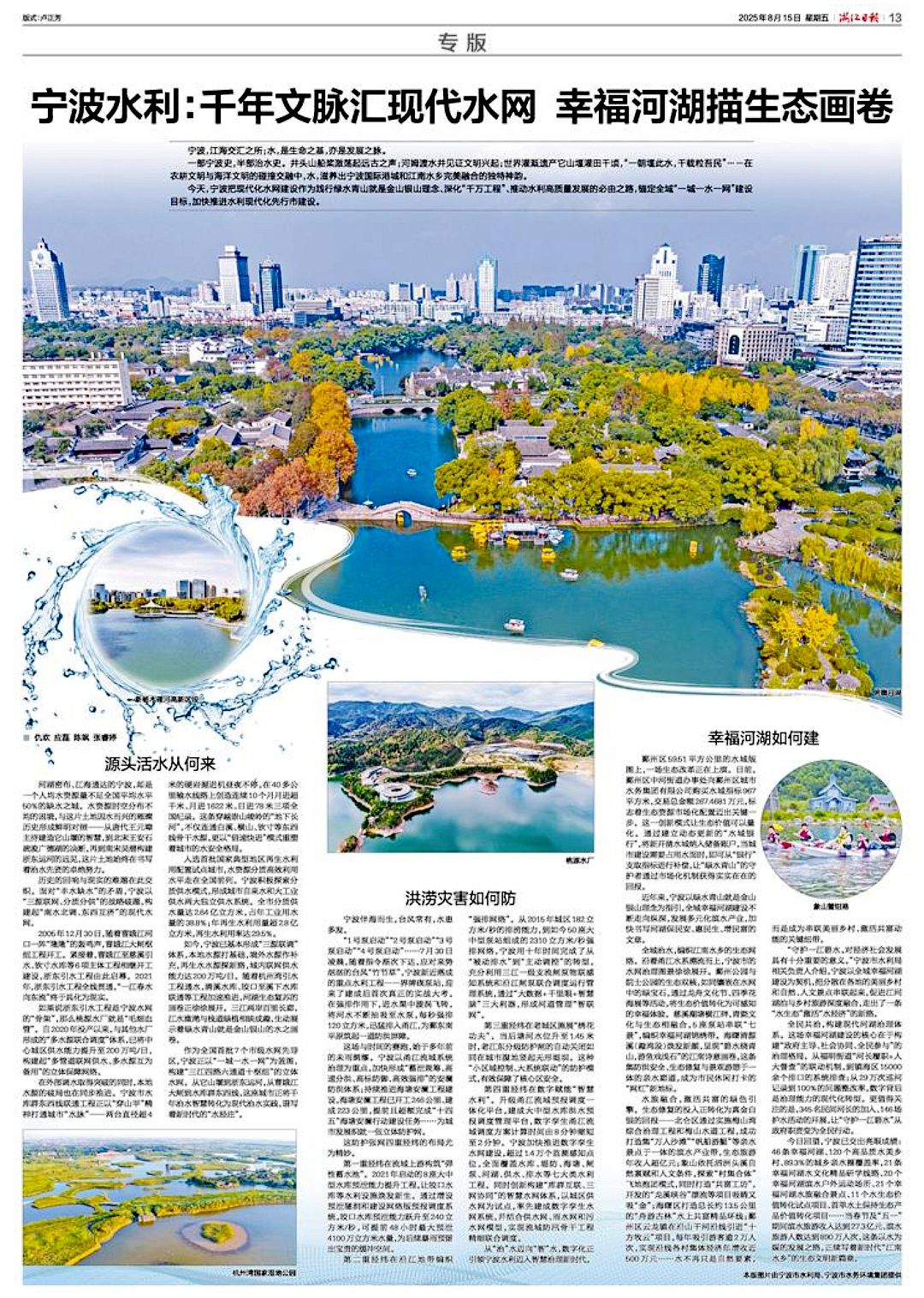

俯瞰月湖

宁波,江海交汇之所;水,是生命之基,亦是发展之脉。

一部宁波史,半部治水史。井头山船桨激荡起远古之声;河姆渡水井见证文明兴起;世界灌溉遗产它山堰灌田千顷,“一朝堰此水,千载粒吾民”……在农耕文明与海洋文明的碰撞交融中,水,滋养出宁波国际港城和江南水乡完美融合的独特神韵。

今天,宁波把现代化水网建设作为践行绿水青山就是金山银山理念、深化“千万工程”、推动水利高质量发展的必由之路,锚定全域“一城一水一网”建设目标,加快推进水利现代化先行市建设。

源头活水从何来

河湖密布、江海通达的宁波,却是一个人均水资源量不足全国平均水平50%的缺水之城。水资源时空分布不均的困境,与这片土地因水而兴的璀璨历史形成鲜明对照——从唐代王元暐主持建造它山堰的智慧,到北宋王安石疏浚广德湖的决断,再到南宋吴潜构建浙东运河的远见,这片土地始终在书写着治水先贤的卓绝努力。

历史的回响与现实的难题在此交织。面对“丰水缺水”的矛盾,宁波以“三源联网、分质分供”的战略破题,构建起“南水北调、东西互济”的现代水网。

2005年12月30日,随着曹娥江河口一阵“隆隆”的轰鸣声,曹娥江大闸枢纽工程开工。紧接着,曹娥江至慈溪引水、钦寸水库等6项主体工程相继开工建设,浙东引水工程由此启幕。2021年,浙东引水工程全线贯通,“一江春水向东流”终于具化为现实。

桃源水厂

如果说浙东引水工程是宁波水网的“骨架”,那么桃源水厂就是“毛细血管”。自2020年投产以来,与其他水厂形成的“多水源联合调度”体系,已将中心城区供水能力提升至200万吨/日,构建起“多管道联网供水、多水源互为备用”的立体保障网络。

在外部调水取得突破的同时,本地水源的破局也在同步推进。宁波市水库群东西线联通工程正以“穿山甲”精神打通城市“水脉”——两台直径超4米的硬岩掘进机昼夜不停,在40多公里输水线路上创造连续10个月月进超千米、月进1622米、日进78米三项全国纪录。这条穿越崇山峻岭的“地下长河”,不仅连通白溪、横山、钦寸等东西线骨干水源,更以“倍速快进”模式重塑着城市的水安全格局。

入选首批国家典型地区再生水利用配置试点城市,水资源分质高效利用水平走在全国前列。宁波积极探索分质供水模式,形成城市自来水和大工业供水两大独立供水系统。全市分质供水量达2.64亿立方米,占年工业用水量的38.8%;年再生水利用量超2.8亿立方米,再生水利用率达29.5%。

如今,宁波已基本形成“三源联调”体系,本地水源打基础,境外水源作补充,再生水水源探新路,域内联网供水能力达200万吨/日。随着杭州湾引水工程通水,清溪水库、皎口至溪下水库联通等工程加速推进,河湖生态复苏的画卷正徐徐展开。三江两岸百里长廊,江水潋滟与栈道绿植相映成趣,生动展示着绿水青山就是金山银山的水之画卷。

作为全国首批7个市级水网先导区,宁波正以“一城一水一网”为蓝图,构建“三江四路六通道十枢纽”的立体水网。从它山堰到浙东运河,从曹娥江大闸到水库群东西线,这座城市正将千年治水智慧转化为现代治水实践,谱写着新时代的“水经注”。

新杨木碶河高新区段

洪涝灾害如何防

宁波伴海而生,台风常有,水患多发

“1号泵启动”“2号泵启动”“3号泵启动”“4号泵启动”……7月30日凌晨,随着指令渐次下达,应对来势汹汹的台风“竹节草”,宁波新近落成的重点水利工程——界牌碶泵站,迎来了建成后首次真正的实战大考。在强排作用下,进水渠中漩涡飞转,将河水不断抽吸至水泵,每秒强排120立方米,迅猛排入甬江,为鄞东南平原筑起一道防洪屏障。

这场与时间的赛跑,始于多年前的未雨绸缪。宁波以甬江流域系统治理为重点,加快形成“蓄泄兼筹、高速分洪、高标防御、高效强排”的安澜防洪体系;持续推进海塘安澜工程建设,海塘安澜工程已开工246公里、建成223公里,提前且超额完成“十四五”海塘安澜行动建设任务……为城市发展织就一张立体防护网。

这防护张网四重经纬的布局尤为精妙。

第一重经纬在流域上游构筑“弹性蓄水池”。2021年启动的8座大中型水库预泄能力提升工程,让皎口水库等水利设施焕发新生。通过增设预泄隧洞和建设网络版预报调度系统,皎口水库预泄能力跃升至240立方米/秒,可提前48小时最大预泄4100万立方米水量,为后续暴雨预留出宝贵的缓冲空间。

第二重经纬在沿江地带编织“强排网络”。从2015年城区182立方米/秒的排涝能力,到如今50座大中型泵站组成的2310立方米/秒强排网络,宁波用十年时间完成了从“被动排水”到“主动调控”的转型。充分利用三江一级支流闸泵物联感知系统和沿江闸泵联合调度运行管理系统,通过“大数据+千里眼+智慧脑”三大利器,形成河道管理“智联网”。

杭州湾国家湿地公园

第三重经纬在老城区施展“绣花功夫”。当后塘河水位升至1.45米时,老江东分级防护闸的自动关闭如同在城市腹地竖起无形堤坝。这种“小区域控制、大系统联动”的防护模式,有效保障了核心区安全。

第四重经纬在数字赋能“智慧水利”。升级甬江流域预报调度一体化平台,建成大中型水库洪水预报调度管理平台,数字孪生甬江流域调度方案计算时间由8分钟缩短至2分钟。宁波加快推进数字孪生水网建设,超过1.4万个监测感知点位,全面覆盖水库、堤防、海塘、闸泵、河湖、供水、排水等七大类水利工程。同时创新构建“库群互联、三网协同”的智慧水网体系,以城区供水网为试点,率先建成数字孪生水网系统,并结合供水网、雨水网和污水网模型,实现流域防汛骨干工程精细联合调度。

从“治”水迈向“智”水,数字化正引领宁波水利迈入智慧治理新时代。

幸福河湖如何建

鄞州区59.51平方公里的水域版图上,一场生态改革正在上演。日前,鄞州区中河街道办事处向鄞州区城市水务集团有限公司购买水域指标967平方米,交易总金额267.4681万元,标志着生态资源市场化配置迈出关键一步。这一创新模式让生态价值可以量化。通过建立动态更新的“水域银行”,将新开凿水域纳入储备账户,当城市建设需要占用水面时,即可从“银行”支取指标进行补偿,让“绿水青山”的守护者通过市场化机制获得实实在在的回报。

近年来,宁波以绿水青山就是金山银山理念为指引,全域幸福河湖建设不断走向纵深,发展多元化滨水产业,加快书写河湖保民安、惠民生、增民富的文章。

全域治水,编织江南水乡的生态网络。沿着甬江水系溯流而上,宁波市的水网治理图景徐徐展开。鄞州公园与院士公园的生态双核,如同镶嵌在水网中的绿宝石,通过龙舟文化节、四季花海展等活动,将生态价值转化为可感知的幸福体验。慈溪潮塘横江畔,青瓷文化与生态相融合,5座泵站串联“七景”,编织幸福河湖锦绣带。海曙清源溪(趣湾段)焕发新颜,呈现“碧水绕青山,游鱼戏浅石”的江南诗意画卷,这条集防洪安全、生态修复与景观游憩于一体的亲水廊道,成为市民休闲打卡的“网红”新地标。

象山蟹钳港

水旅融合,激活共富的绿色引擎。生态修复的投入正转化为真金白银的回报——北仑区通过实施梅山湾综合治理工程和梅山水道工程,成功打造集“万人沙滩”“帆船游艇”等亲水景点于一体的滨水产业带,生态旅游年收入超亿元;象山依托泗洲头溪自然禀赋和人文条件,探索“村集合体”飞地抱团模式,同时打造“共富工坊”,开发的“龙溪峡谷”漂流等项目吸睛又吸“金”;海曙区打造总长约13.5公里的“舟游古林”水上共富精品环线;鄞州区云龙镇在沿山干河沿线引进“十方牧云”项目,每年吸引游客逾2万人次,实现沿线各村集体经济年增收近500万元……水不再只是自然要素,而是成为串联美丽乡村、激活共富动能的关键纽带。

“守护一江碧水,对经济社会发展具有十分重要的意义。”宁波市水利局相关负责人介绍,宁波以全域幸福河湖建设为契机,把分散在各地的美丽乡村和自然、人文景点串联起来,促进江河湖泊与乡村旅游深度融合,走出了一条“水生态”激活“水经济”的新路。

全民共治,构建现代河湖治理体系。这场幸福河湖建设的核心在于构建“政府主导、社会协同、全民参与”的治理格局。从福明街道“河长履职+人大督查”的联动机制,到镇海区15000余个排口的系统排查;从29万次巡河记录到100%的问题整改率,数字背后是治理能力的现代化转型。更值得关注的是,345名民间河长的加入、146场护水活动的开展,让“守护一江碧水”从政府职责变为全民行动。

今日回望,宁波已交出亮眼成绩:46条幸福河湖、120个高品质水美乡村、89.3%的城乡亲水圈覆盖率,21条幸福河湖水文化精品研学线路、20个幸福河湖滨水户外运动场所、21个幸福河湖水旅融合景点、11个水生态价值转化试点项目、首单水土保持生态产品价值转化项目……当春节及“五一”期间滨水旅游收入达到27.3亿元、滨水旅游人数达到890万人次,这条以水为媒的发展之路,正续写着新时代“江南水乡”的生态文明新篇章。

(图片由宁波市水利局、宁波市水务环境集团提供)

记者:仇欢 应磊 陈飒 张睿婷

编辑:王聪婕 责编:王霄轩

换一批

换一批