“余相书楼”是“钱湖十景”之一,被誉为“江南大观园”,而其前身,被称为“宝陀洞天”,由南宋宰相史浩所建。余相,即明代余有丁,大学士,官至内阁辅政。3月27日,鄞州公布“四普”新发现,找到与两位“宰相”有关的“宝陀洞天”遗存。

图为“宝陀洞天”遗址。通讯员 供图

“四普”工作队找到的“宝陀洞天”遗存位于两座山岭之间的山谷处,为一人工堆砌而成的山洞。山洞倒塌严重,据现场遗迹分析,该洞原为“U”字形,洞口在西侧,洞口朝北,洞内可通,现仅存洞前段一部分及洞尾部。

整个山洞洞体下部由条石横砌,较为平整。山洞上方砌筑不规则形状的山石,石面多突出条石截面,错落有致。洞顶为砖砌拱券,部分砖块故意突出券顶,下悬半块,与洞壁突出的条石截面呼应。券顶以白色灰浆为底,涂刷朱色。

图为“宝陀洞天”遗址。通讯员 供图

洞前段有石台阶,北高南低。洞内宽约1.5米,洞深尚存约10米。洞顶呈阶梯状,洞内高度不一,最低处1.44米,最高处约3.6米。洞尾部因其洞体大小不同,又可分为前、后洞,朝南。现暴露的前洞宽约3.8米,高约5米,深约4.65米;后洞似佛龛,宽1.1米,深1.15米,高4米。该部分拱券上及后墙上部以蓝、朱色绘祥云纹。前、后洞顶部间拱面宽约1米,堆塑卷草纹。另外,前洞东侧还有一耳洞。

区文保中心相关专家表示,宝陀洞天现存虽然不完整,但从遗留结构看,为志书记载“叠石为岩”四个字做了生动注解,不仅是南宋时期人工造洞的实例,在全国范围内也绝少遗存,为研究宋代园林史提供了珍贵的实物资料。

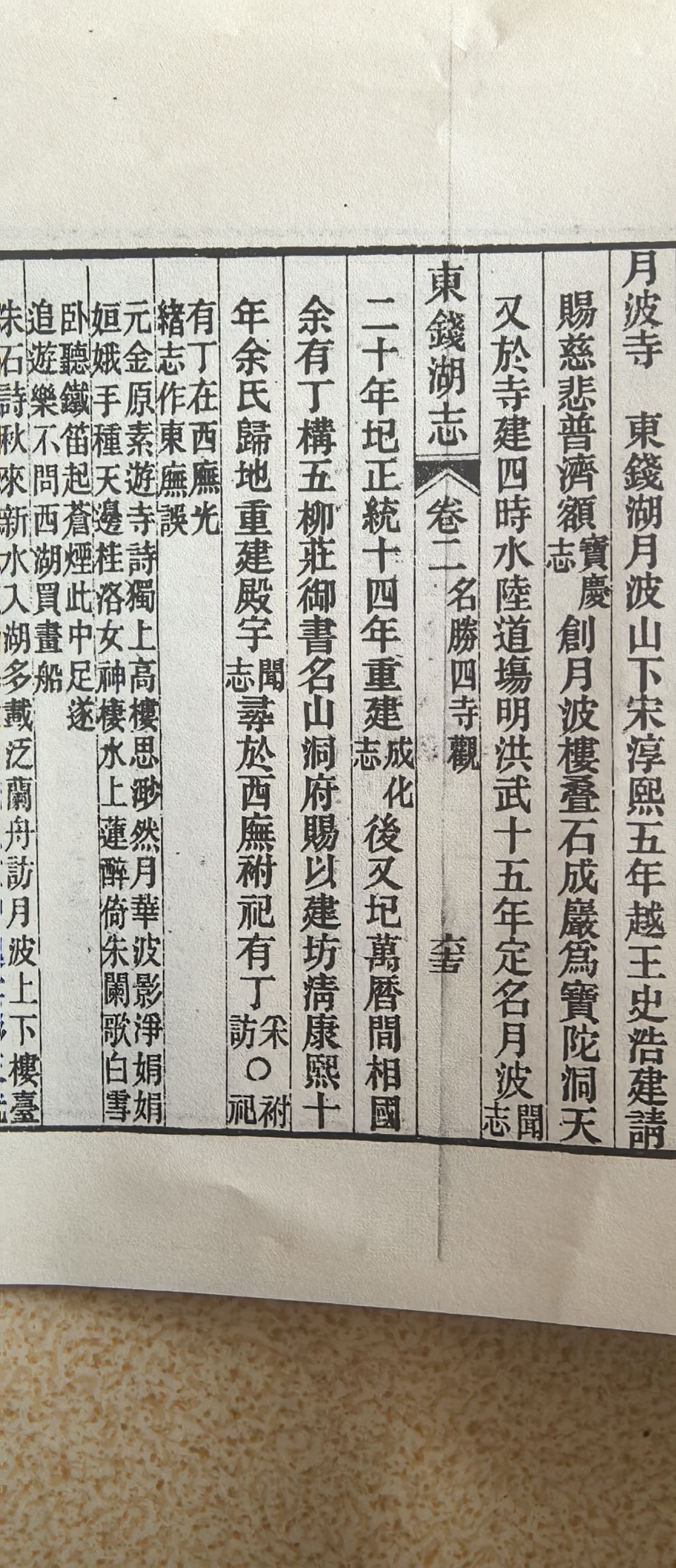

史浩,南宋史家代表人物,官至右丞相,宁波史氏家族“一门三宰相,四世两封王”的荣誉自他而始。据介绍,南宋淳熙五年(1178年),南宋丞相史浩曾在东钱湖畔创建月波楼,“叠石为岩,为宝陀洞天”。史浩留下“十字港通霞屿寺,二灵山对月波楼”的吟诵东钱湖名句,至今仍被广泛引用。

明代万历年间,内阁大学士、户部尚书余有丁买下月波寺旧址,历经数年,精心设计打造“五柳山庄”,得御书“名山洞府”,并被赐以建坊。山庄枕山面湖,面积达百亩,遍植苍松翠柏等各类树木,还有一条3米多宽的水渠环绕。

图为《东钱湖志》相关记载。通讯员 供图

集山水亭阁于一体,取淡泊华贵于一身,“五柳山庄”投射着余有丁入仕出世的人生态度和崇尚自然的审美情趣,后人又将山庄称为“余相书楼”。李邺嗣在《甬上耆旧诗》中,有一段介绍:“(余有丁)买山东湖中,薙草得一古洞口,以杖叩之,音铿然,为爇火入洞,则讶然乳四垂,千年伏翼,触烟而出。乃披道抗丘为湖居。更依洞门筑一台,受湖光澹荡,时泛小舟往来。起白鸥庄,在水口,每四方名士至,辄相延接。与极游湖山佳处。既载肴觞,兼携丝竹唱咏,传一时江左风流。”

他又撰竹枝词咏叹:“藏书高阁揽湖烟,御笔曾题一洞天。尚有白鸥庄外柳,风流宰相至今传。”

鄞州区四普办工作人员表示:建于宋代的“宝陀洞天”景观,先后为史浩、余有丁所有,历史人文内涵丰富,为研究中国古代园林史提供了全新的资料,具有重要的保护价值。对于其现场状况,此前从未有详实准确的记录,本次调查弥补了此前的缺憾,可以说是鄞州区“四普”工作最重要的一个新发现。

来源:潮新闻