想象一下,三百年前的欧洲贵族,用着绘满牡丹、雏菊的织金彩瓷碗,摆弄着透如蕾丝的象牙扇,餐桌上是金红两色与靛蓝青花交融的青花五彩盘……4月24日,在宁波博物馆“源同流异——清代外销艺术品展”上,这些从历史深处走来的“中国制造”,再次惊艳世人。

展览聚焦18至19世纪清代海外贸易,在中国生产工艺品经由海上丝绸之路销往以欧洲为主的各个国家,此次展出的172套共300余件漆器、通草画等文物,不仅是海上丝绸之路上的贸易明星,更是中西文化交融的“流量担当”。

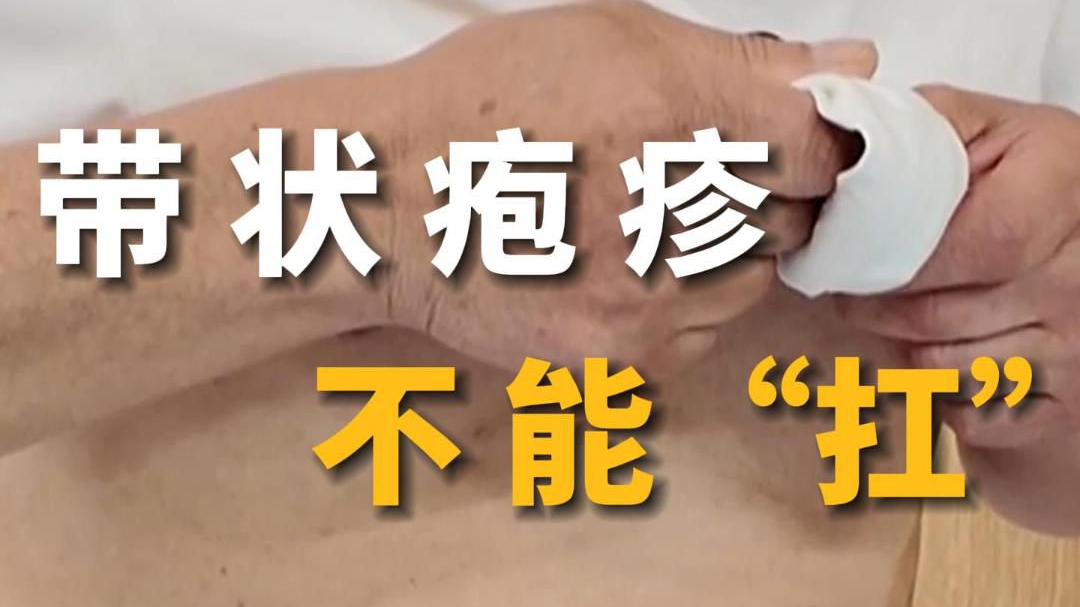

展品“铜胎画珐琅山石花卉图瓶”(宁波博物馆 供图)

走进展厅,时光仿佛回溯三百年。

1684年,清朝开放海禁;1757年,从四口通商改为一口通商,广州成为此后八十余年唯一的国际贸易口岸。广州十三行这一商行组织代表政府、粤海关经营贸易,西方各国的贸易订单纷至沓来,由CHINA瓷带队,诸色国货远征欧洲。

瓷器,向来是中国古代对外贸易的重要商品,随着海上丝绸之路在唐代兴起,经历宋元逐步发展,到明清达到鼎盛。而清代的外销瓷又有其独特的发展逻辑。

展品“青花矾红描金纹章纹盘”(宁波博物馆 供图)

以清代专为外销市场创新烧制的广州织锦彩瓷为例,其精美奢华的风格、多样的器型以及融会中西的技法表现,使其焕发出独特的艺术韵味。在展览中,一款清广彩人物纹将军罐,可以看到器型传统,但明显使用西洋绘画技巧与表现主义风格;而一款清广彩人物山水图烛台,则在器型与装饰趣味上都透露着洛可可风格。

而展出的一款“高奢定制”纹章瓷,正是很多人熟知的。从其制作与销售,我们可以一窥外销产业链的运作方式。

作为典型的来样加工产品,订单的要求会首先交给景德镇的工匠们。造型、式样、纹饰等各有不同,而生产端产业化的运作与精细的流程分工,实现了“式样奇妙,岁无定样”,大量成品既保持了中国制瓷的高水准,又吸收了欧洲流行的装饰风格。到18世纪,纹章瓷深入欧洲及美国等地,引领了西方崭新的生活方式,将东方之美融入西方艺术情趣。

展品“20世纪象牙雕三马柱花卉纹套球”(宁波博物馆 供图)

若细心留意,不难发现,展览中的瓷器走的是“华丽风”,这说明当时受西方审美影响颇深。这点同样可以在另一种类别——铜胎画珐琅身上看见。

画珐琅艺术通过中西贸易进入中国后,丰富了原有的珐琅技法,在康熙、雍正、乾隆三朝发展出不同的风格,并逐渐走向奢华繁缛。在展出的26件画珐琅器中,多以花卉、人物为主要图案,线条细密精致、用色丰富艳丽,因此也被当时的欧洲人称为“华彩”。

银器,亦是闪闪发亮的存在。展品中,造型各异的银茶具、银餐具,加上本展特别设计的宫廷风餐厅场景,显示出在17-18世纪欧洲餐桌礼仪发展最为迅速的时期,中国工艺品在其中扮演了兼具功能与美学的重要角色。

展品 (宁波博物馆 供图)

外销市场的繁荣,必然带动文化的交流。欧洲对东方异国风情的憧憬,直观反映在对中国商品的追捧上。

通草画被称为“东方明信片”,以轻巧廉价的通草片作画,内容多是中国特色的花草鸟兽、人物服饰、日常生活等,是当时欧洲极流行的伴手礼。展览中的象牙雕刻品和漆器则带给西方“鬼斧神工”的工艺震撼。本展唯二两件一级品之一——牙雕茜红套球国际象棋、又称“鬼工球”的象牙雕三马柱花卉纹套球,以及黑漆嵌螺钿仕女诗文插屏、黑漆描金庭院人物首饰盒等漆器都值得一观。

展品“清牙雕茜红套球国际象棋”(宁波博物馆 供图)

“和羹之美,在于合异”,文化的碰撞交流不断丰富着“中国制造”的含义。小小的外销品,同样参与着文化的更新与形塑。

时至今日,我们依然能够从每一件物品中,看到文明交融后催生出的多元而迷人的面貌。

来源:潮新闻